2016年1月20日、宅急便はお客さまに支えられ、40歳の誕生日を迎えることができました。今や、年間16億個以上を扱うまでに成長することができた宅急便ですが、発売初日は11個だけ。

それでも、お客さまに便利にご利用いただきたい、という思いからいろいろなことにチャレンジしてきました。

ここでは、そんな宅急便の歴史と、いくつかのエピソードをご紹介したいと思います。

宅急便誕生以前

全国のトラック台数が204台だった1919年、ヤマト運輸は銀座でトラック4台を保有するトラック運送会社としてスタートしました。そして、創業11年目には、日本初の路線事業を開始。数年後には関東一円に輸送ネットワークを作り上げるほどに成長したのです。時代は高度成長期で、路線トラック事業が爆発的な伸びを示した時期でもありました。

ところが、暗い影が忍び寄ってきたのもそのころ。1960年代半ば以降、高速道路が次々に完成し他社は長距離輸送にどんどん参入していきました。しかし、ヤマト運輸は市場の変化を見逃し、出遅れてしまったのです。気付いた時にはすでに手遅れで、荷主さんは先発業者を利用していました。そんな時、1973年にオイルショックが発生。繁栄の道から一転し、経営危機がささやかれる会社になってしまったのです。

創業当時、トラックの前で記念撮影する

創業者・小倉康臣(右端)と運転士たち

当時、個人がモノを送るためには郵便局に荷物を持っていく必要がありました。それでも郵便局が受け付けてくれるのは6kgまで。それ以上の場合は、しっかり梱包し紐をかけ、荷札をつけて国鉄の駅に持ち込まなければいけなかったのです。こうした状況を振り返って小倉は「私は、このマーケットは大変おもしろいと思っていた。なぜなら、競争相手がいないのです。一応2社あるが、どちらもあまりサービスが良くない。田舎から柿を送っても、東京にいつ着くのかはっきりしない。ここへ参入すれば、必ず成功すると確信しました(後略)」と述べています。

宅急便誕生

1971年に社長になった小倉昌男は、ヤマト運輸が低収益である理由を追求します。そして、それまで業界の常識だった「小口荷物は、集荷・配達に手間がかかり採算が合わない。小さな荷物を何度も運ぶより、大口の荷物を一度に運ぶ方が合理的で得」という理屈が誤りだと気付いたのです。小倉は「小口の荷物の方が、1kg当たりの単価が高い。小口貨物をたくさん扱えば収入が多くなる」と確信し、1975年の夏「宅急便開発要項」を社内発表しました。この要項には「基本的な考え方」として

[1]需要者の立場になってものを考える

[2]永続的・発展的システムとして捉える

[3]他より優れ、かつ均一的なサービスを保つ

[4]不特定多数の荷主または貨物を対象とする

[5]徹底した合理化を図る

が記されていました。

この宅急便の原点とも言える「5箇条」をもとに、若手社員を中心としたワーキンググループが新商品開発を進めたのです。

そして1976年1月20日「電話1本で集荷・1個でも家庭へ集荷・翌日配達・運賃は安くて明瞭・荷造りが簡単」というコンセプトの商品『宅急便』が誕生したのでした。

ヤマトグループの「クロネコマーク」。実は1957年に業務提携した米国の運送会社アライド・ヴァン・ラインズ社の「親子猫マーク」がヒントになっています。

母親が優しく子猫をくわえて運んでいる同社のマークを見た当時の社長小倉康臣が、運送業社の心構えを適切に表現していると強く共感したのがきっかけでした。

デザインは、当時の広報担当者の子どもが落書きした「猫の絵」をヒントにしたと言われています。

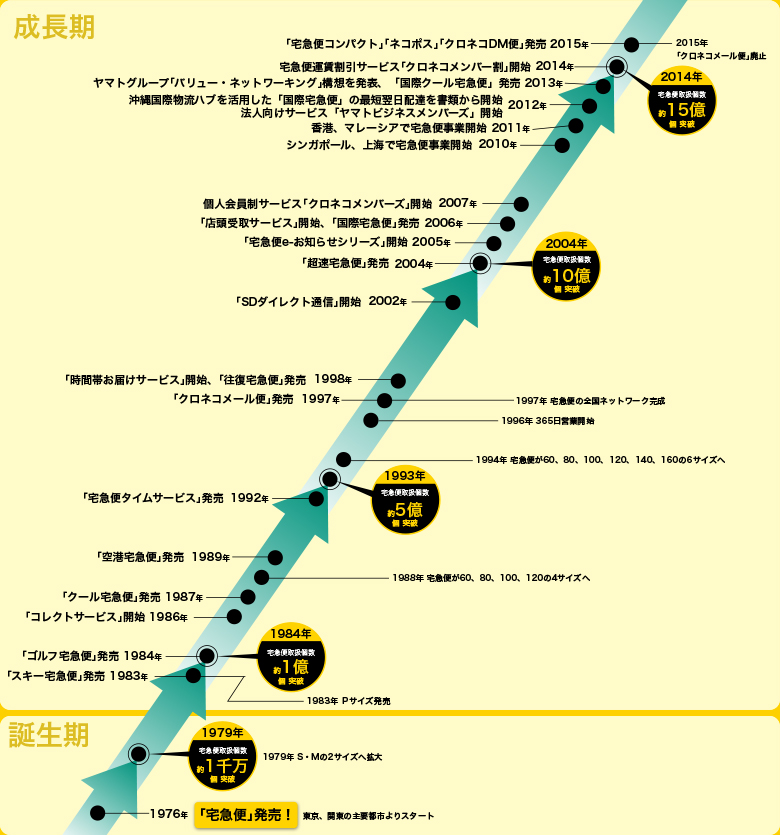

宅急便の成長

宅急便は発売以降、お客さまに支えられ、取扱個数を伸ばしてきました。

その理由は、地域に密着したセールスドライバーをはじめとする社員が、お客さまの声にお応えしようと、お客さまの立場に立って考え、行動し、サービス・商品を開発してきたからかもしれません。

1997年に宅急便のネットワークが全国に広がり、いまでは国内のみならず、アジア各国にも広がっています。

ここではサービス・商品開発の裏話や、高い品質を提供するための仕組みなど、宅急便の成長過程で生まれたいくつかのエピソードを紹介します。

※宅急便取扱個数は、前年4月からその年の3月までの取扱個数

宅急便にはじめて付加価値サービスがついたのがスキー宅急便でした。スキー宅急便はりんごの名産地・長野が発祥の地。長野ではリンゴのシーズンが過ぎると荷物量が極端に少なくなります。「何とかしたい!」と考えた地元社員たち。ある日、ふと国道に目をやるとそこにはスキー板を満杯にしたバスが走っていました。「そうだ。あれを運んでお客さまに手ぶらでスキーを楽しんでいただこう。新しい荷物にもなる!」。こうして宅急便とレジャーが結びつくサービス第一弾として「スキー宅急便」が1983年12月にスタートしたのです。

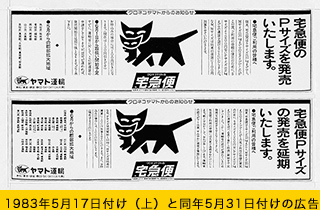

1983年3月、ヤマト運輸は宅急便にそれまでなかったPサイズ(当時はS・Mサイズで展開)を新設することと、新しい運賃制度の承認を単独で運輸省に求めました。こうした行動はかつてないことだったため、官庁や業界各社が反発。また、市場が競合する郵政省からも反対の声が上がりました。その結果、6月に予定していた発売を延期する事になってしまったのです。そこで実態を意見広告で訴えたところ、「消費者のために発売しようとしている商品を認めないのはおかしい」と世の中の皆さまがヤマト運輸の主張を支持してくださったのです。7月6日、ついに運輸省から認可の方針が発表されたのでした。

※省庁名は当時のものです。

スタートから4年が経過した1980年には、宅急便はとても多くのご利用をいただくまでに成長していました。そんな時、お客さまから「人口密度の高い地域でしか営業しないのでは、田舎に荷物を送れない。宅急便は不完全な商品だ」というご不満の声が寄せられるようになりました。このころから、全社員が全国ネットワークの必要性を痛感するようになったのです。

しかし、そこに立ちはだかったのが「路線免許」の問題でした。ヤマト運輸が運輸省に免許申請を出しても、地元の運送会社の反対・運輸省内での審査遅れで、なかなか免許が手に入らなかったのです。小倉社長は「宅急便は消費者の利益になる。地元の運送会社の仕事を奪う商品ではない」と説得を続けました。

※省庁名は当時のものです。

宅急便のスタートに伴い、ヤマト運輸の情報システム「NEKOシステム」は、「ひとつひとつの荷物情報をセールスドライバーが簡単に処理できるシステム」へと移行、1980年10月にNEKO-POS(バーコードリーダー付簡易入力機) が全宅急便営業拠点へ配置されました。営業所で荷物情報の入力が可能となり、これによって貨物追跡システムが完成。1986年には携帯型のPOSが登場し、その後3度の改変を経て現在の「次世代システム」へ至っています。「お客さまにより近いところで入力し、事務作業の負担を軽減しながら、品質管理を行う」というシステム設計は、現在でもヤマト運輸の情報システムの基本です。

宅急便開始当時の集配車両はバンタイプでした。しかし、荷物が増加するにつれて、“車内での作業時でも腰をかがめる必要のない天井が高い車がほしい”という要望が出てきました。九州支社内の「車開発プロジェクトチーム」が1980年3月にベニヤ板による試作品を作成・提案。これを基本に自動車メーカーの協力を得て、1981年8月、試作車第1号が完成しました。

2007年、宅急便を“もっと便利”に、“もっとお得”にご利用していただけるように、個人会員制サービス「クロネコメンバーズ」を開始しました。店頭端末「ネコピット」で送り状を簡単に作成できるようになったり、宅急便の運賃が割引される「クロネコメンバー割」によって、宅急便がよりお得にご利用できるようになりました。

1929年に日本初の「路線便事業」、1976年の「宅急便」発売に次ぐ、ヤマトグループ第3のイノベーションが、2013年に発表した「バリュー・ネットワーキング」構想です。今後は、宅急便ネットワークの革新により、物流を「コスト」から「バリュー(付加価値)を生み出す手段」に進化させ、企業向けに様々なソリューションを提供します。

象徴的な施設として、海外と日本の結節点となる総合物流ターミナル「羽田クロノゲート」、主要都市間の当日配送を実現する「ゲートウェイ」、アジアへの翌日配送を実現する「沖縄国際物流ハブ」等があります。

海外のお客さまからの「日本の新鮮な食材を食べたい」という声や、日本の事業者さま・生産者さまからの「海外に販路を拡大したい」という声にお応えするため、2013年に国際間の小口保冷輸送サービス「国際クール宅急便」を香港向けに発売。2015年には台湾とシンガポール向けにサービスを拡充し、日本の旬な食材を新鮮なまま、アジアへお届けできるようになりました。

通販やネットオークションの広がりにより、小さなものを送る機会が増えたことを受けて、専用BOXを使って、お得に送れる「宅急便コンパクト」、ポストに投函する「ネコポス」を2015年に発売しました。宅急便コンパクトの専用BOXは、地方限定のデザインパッケージも登場するなど人気を集めています。